你可曾想過這樣一個問題:

如果以技術創新、科技發展而論,我們當前正處在一個怎樣的周期?

有按照熱門技術領域的定義,比如這是一個AI、5G和區塊鏈等交叉交融的時代。

也有按照應用產業的不同,劃分為消費互聯網和產業互聯網等大板塊。

還有根據物理介質的差異,把線上的一切視為電子驅動的虛擬世界,把原子為單位的空間成為現實世界,然后二者交錯,虛實相生,給出數字孿生的叫法,也有Metaverse元宇宙的判斷。

然而林林總總的歸結,大體都只是對現象的描述,也缺乏一以貫之的本質抽象。

解釋過往之事時各執三觀,預測未來之事時缺乏主線。

有沒有一條隱隱的規律?

可以大道至簡地解釋過去、現在和未來。

有——如果從數據的維度,一切技術創新、科技發展就能得到解釋和預測。

過去和現在我們經歷的技術創新,一面驅動力來自數據的體量,另一面則源自數據的高效運用。甚至面向未來,這兩大作用力也在對“下一代創新”給出答案。

一切技術創新史都是數據史。

一切科技發展史,皆可作數據觀。

技術創新簡史

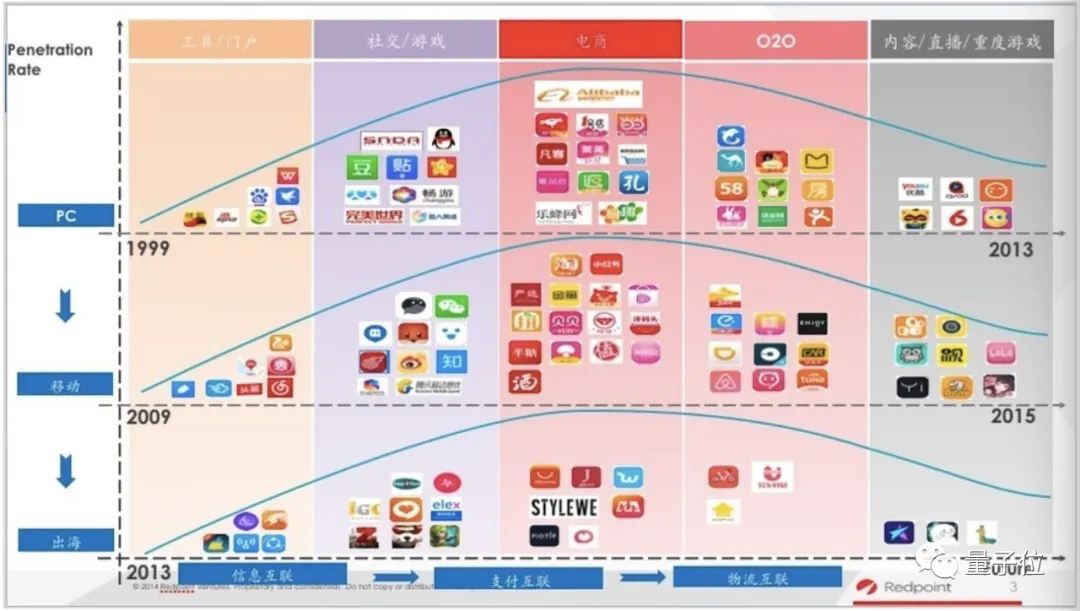

在以史為鑒的總結判斷中,一張技術周期和應用機遇的趨勢圖被反復講起。

制圖樣式各種各樣,但呈現的結果大同小異。

以線性時間為軸,以當時主要技術或公司為成果:

門戶時代→ 搜索時代 → 社交時代 → 電商時代 → 本地生活服務……

另一種類似的歸納是:

互聯網→ 移動互聯網→ AI……

但很多案例在這種線性歸納中難以得到解釋。

比如門戶代表新浪搜狐(1998)、社交代表騰訊(1998)、電商代表阿里巴巴(1999),搜索代表百度(2000)……基本不存在明顯的創辦周期。

而且也很難解釋,門戶時代消亡已成共識后,今日頭條為代表的內容聚合應用又算什么?人人網開心網作為社交時代明星隕落后,微博微信陌陌算不算社交賽道?阿里京東提供的電商服務已如此豐富,電商領域依然有拼多多這樣的大樹長成。

另外,百度究竟是一家互聯網公司?還是AI公司?

字節跳動又該劃在移動互聯網?還是AI?

還有以硬件交互終端作出的時代劃分:

電腦PC → 手機 → AIoT\可穿戴AR\VR\MR……

特別是在下一代終端的預測中,這樣的邏輯被演繹得最充分。

但如果嚴格對照來看,承接在PC之后的實際是“智能手機”,手機和電腦其實都是一個時代大背景的同一批終端。

以及PC、智能手機之后,究竟能給下一代交互終端給出怎樣的趨勢預測呢?

越來越小型、越來越便攜?

那現在XR領域上的各類產品,看起來都不盡符合。

時下風口之上的智能車,又該如何判斷歸屬?

所以結論種種,最終指向——線性時間上的歸納可能并不本質。

而概括過去本身就已經如此困難重重、邏輯挑戰一個接一個,遑論能給未來或趨勢提供有說服力的參考。

比如下一個時代,究竟是5G\6G的時代?AI機器人的時代?區塊鏈的時代?新材料的時代?還是生物計算的時代?

又或者這些被視為下一代技術創新的方向,是否有一條共同的主線。

一條打通過去、現在和未來的技術創新中軸線。

一切技術創新史都是數據史

數據就是這條中軸線。

無論門戶、搜索、社交、電商……還是互聯網、移動互聯網,抑或PC、手機等等各式各樣的劃分,都只是這條中軸線上的開花結果。

并且決定了這種開花結果的先后次序。

同一個時期內,技術創新的落地,總是圍繞著數據規模、質量(標簽和結構化),處理效率來分先后的。

這也就能解釋,為什么門戶、社交、電商和搜索等不同應用,幾乎差不多同時開創,但會是門戶率先登上互聯網鐵王座。

在互聯網應用的初期,在同樣的在線化進程里,門戶面前的數據規模、質量都要高得多得多。

而多年后,之所以門戶賽道上又長出今日頭條為代表的應用,是因為數據處理的功勞。

門戶改變了數據存儲方式,卻在分析處理上敗給了今日頭條。

但是,沒有智能手機——新一代數據傳感器,也就難有今日頭條。

電腦PC到智能手機的時代躍遷,終端大小、便攜性只是表象,更具本質決定因素,依然是數據。

智能手機是比電腦更強大的數據收集器,并且在后來在分析處理數據的計算能力上也實現了超越。

同是“數據傳感器”,手機擁有更加隨時隨地的數據輸入能力,而且提供的標簽、結構化維度更加細致——PC顯然不具這種能力。

也正是智能手機作為數據傳感器的普及,才讓深度學習為核心的AI浪潮在2010年之后復興。

因為正是越來越多圖像數據,才讓深度學習巨頭們的算法有了演武場,在冷板凳幾十年后在大數據集ImageNet上讓所有人看見潛力和光芒。

而沿著這條主線,下一個交互終端,實際也就能更本質鎖定:

是否有更強的數據傳感能力?

是否有更多維、精準的結構化數據能力?

AIoT\可穿戴AR\VR\MR……這些備選項里也就有了解題方法。

甚至進一步延伸向一些垂直領域,比如汽車,百年未有之大變革,還只是動力方式的變革嗎?

所以以史為鑒,結論一言以蔽之:

技術創新總是沿著數據之河而發生。

新的技術創新,總是發生在數據發展的前進方向上,發生在切中數據問題的痛點上。

前進方向:數據大的快于數據少的,結構化的優于非結構化的,高頻產生的要強于低頻的。

痛點方向:一方面指向數據的計算力,另一方面則指向數據的可信可用——特別是進入到隱私和敏感數據領域。

前者當前技術創新代表是AI和5G,可以在整個數據的傳感、存儲、分析的流程中發揮作用,更直白講是把數據用起來。

后者則以區塊鏈為代表,能解決數據可信、隱私保護等方面的挑戰。

這也就解釋了,為什么兩大新技術創新潮流,會在此時交融交匯。

并且隱隱有基礎設施之勢。AI被視為生產力,區塊鏈則被視為生產關系。

數據史觀下的AI和區塊鏈

AI與數據的關系,過去幾年里已經被多音復義,人人皆知其原理。

但區塊鏈,可能由于加密貨幣的爭議,被忽視了基礎技術價值和基建意義。

本質上,區塊鏈是一種分布式網絡技術方法。

在算法更好、算力更強,數據大爆炸的情況下,提供的一種對數據真偽、價值判斷的能力,甚至還是基于隱私前提下的數據使用。

這也是區塊鏈應用,正在從單點走向多點,從一個領域走向更多領域的內在原因。

在區塊鏈的產業應用上,剛滿一周年的螞蟻鏈就是最具說服力的案例。不僅因為其技術布局上的領先,更因為正在展示出的“千行百業”適配特性。

這個啟動于2016年的螞蟻內部技術創新項目,最初只是希望解決公益慈善中的善款追蹤問題。

其后在支付流程中擁有分布式“擔保”能力而廣為人知。并且因為區塊鏈在全球范圍內,先在數字貨幣領域爆火,更多人誤以為只是金融領域的技術創新。

然而從2020年螞蟻鏈升級、進入更多產業開始,這項技術算是真正迎來正名階段。

區塊鏈能做什么?

對義烏外貿商家而言,是賬期的大大縮短。

之前水晶商品要運到墨西哥后才能收到貨款,現在從發貨數據被認定的那一刻,對方貨款就會入賬。

是賬期從2個月到次日到賬的變化。

區塊鏈能做什么?

對安徽碭山賣梨農戶來說,是網購產品從線下到線上的蓋章認定。源頭可溯的好產品,過程中也不能被篡改。

是好產品有好價格、形成好品牌,并且一切可持續的變化。

區塊鏈還能做什么?

對文創IP版權產業而言,是化整為零時代的開啟。過去版權都是成套成規模授權售賣。對于大版權公司而言,IP零授成本太高;對于中小商家而言,成套成規模版權買不起。

但如果能化整為零,一個IP版權哪怕只商用一次也可快速交易,就會皆大歡喜。

區塊鏈還能做什么?

從源頭重塑信息的可信問題。如果互聯網上的數據和信息傳輸能夠全程可追溯,那么現如今假信息、假新聞,假數據的問題,就會得到極大改善。

而更進一步,基于可信信息、數據基礎上的AI算法訓練和模型應用,意義也自然不言自明。

而上述這些區塊鏈的所作所為,都不是暢想,而是螞蟻鏈過去一年里實現的產業落地和應用。

所以也正是基于這樣的實踐成果,再以更大數據史觀來審視,就能更有預見性地看清螞蟻鏈所代表的區塊鏈落地產業的技術創新所在——

明確數據所有權之下,促進數據流動和價值兌現。

當前技術創新的“攔路虎”

在數據為本質的技術創新發展史中,過去要么是集中式的數據——比如互聯網數據,要么是對于隱私數據換取便利性的無可奈何。

但現在,隨著AI和5G等解決了數據計算的核心挑戰,更多產業數據、隱私數據、分布式數據的權屬問題,也就成了當下技術創新的攔路虎。

無獨有偶,AI在最初幾年高歌猛進之后,今年在醫療健康等之前備受看好的領域出現潰敗,一定程度上就是數據要素問題沒有得到解決。

于是趨勢已然很清晰,只有數據所有權問題、隱私問題得到保障,數據才能加速成為生產資料。

而區塊鏈,不就為此而生的嗎?

所以大道至簡,萬佛歸宗。技術創新發展史,本質就是數據不斷輸入到輸出的歷史。輸出到輸出的數據流動過程,形成了所謂的網絡。

現如今,芯片為底層的計算單元帶來更強的算力;AI提供更好的算法;而網絡可信、數據可用的方案,則供應于區塊鏈。

從數據史觀的維度看,它們構成了技術創新的三大基礎設施,以三大作用力交融交匯,驅動各行各業數字化、智能化進程的加速。

現狀上,這三大作用力處于不同產業階段:芯片算力已是成熟期,AI進入落地期,區塊鏈則剛剛邁入產業探索期。

意義和價值上,他們缺一不可。眼前挑戰而言,剛進入產業探索期的區塊鏈,成為矛盾的主要方面。

區塊鏈的加速度,決定了芯片和AI作用力的整體速度。

值得注意的是,春江水暖鴨先知,這種加速度,在開發者層面開始得到共振,并且由于螞蟻鏈在區塊鏈技術上的原創和先發性,這層關系技術創新的基礎設施和生態的自主權,現在正在中國加速。

本文地址:http://www.dayishuiji.com/qukuai/8485.html - 轉載請保留原文鏈接。| 免責聲明:本文轉載上述內容出于傳遞更多信息之目的,不代表本網的觀點和立場,故本網對其真實性不負責,也不構成任何其他建議;本網站圖片,文字之類版權申明,因為網站可以由注冊用戶自行上傳圖片或文字,本網站無法鑒別所上傳圖片或文字的知識版權,如果侵犯,請及時通知我們,本網站將在第一時間及時刪除。 |