文章標題:Stimulation of tumoricidal immunity via bacteriotherapy inhibits glioblastoma relapse期刊:Nature Communications影響因子:14.7發表日期:2024.5.18DOI:10.1038/s41467-024-48606-5

研究背景

多形性膠質母細胞瘤(GBM)是一種高度侵襲性的腦腫瘤,由于GBM細胞的侵襲性行為和免疫反應受損,傳統的手術和放化療方法難以徹底消除腫瘤細胞,導致復發率極高。

2024年5月18日,山東大學的張玉霖、席開顏,以及齊魯醫院的倪石磊教授等人發表的“Stimulation of tumoricidal immunity via bacteriotherapy inhibits glioblastoma relapse”研究論文中提出了一種創新的細菌療法,通過刺激抗腫瘤免疫反應來抑制膠質母細胞瘤的復發。

研究思路

研究者們開發了一種免疫刺激性自裂解沙門氏菌納米膠囊輸送系統(IASNDS),通過將誘導沙門氏菌裂解的納米膠囊(SLIN)修飾在VNP20009遞送載體(SDV)表面形成。利用ATP響應性水凝膠將IASNDS輸送至手術腔,靶向GBM腔室周圍的衛星病灶,觸發GBM細胞焦亡(pyroptosis),并啟動先天性和適應性免疫反應,以預防術后GBM復發。

研究結果

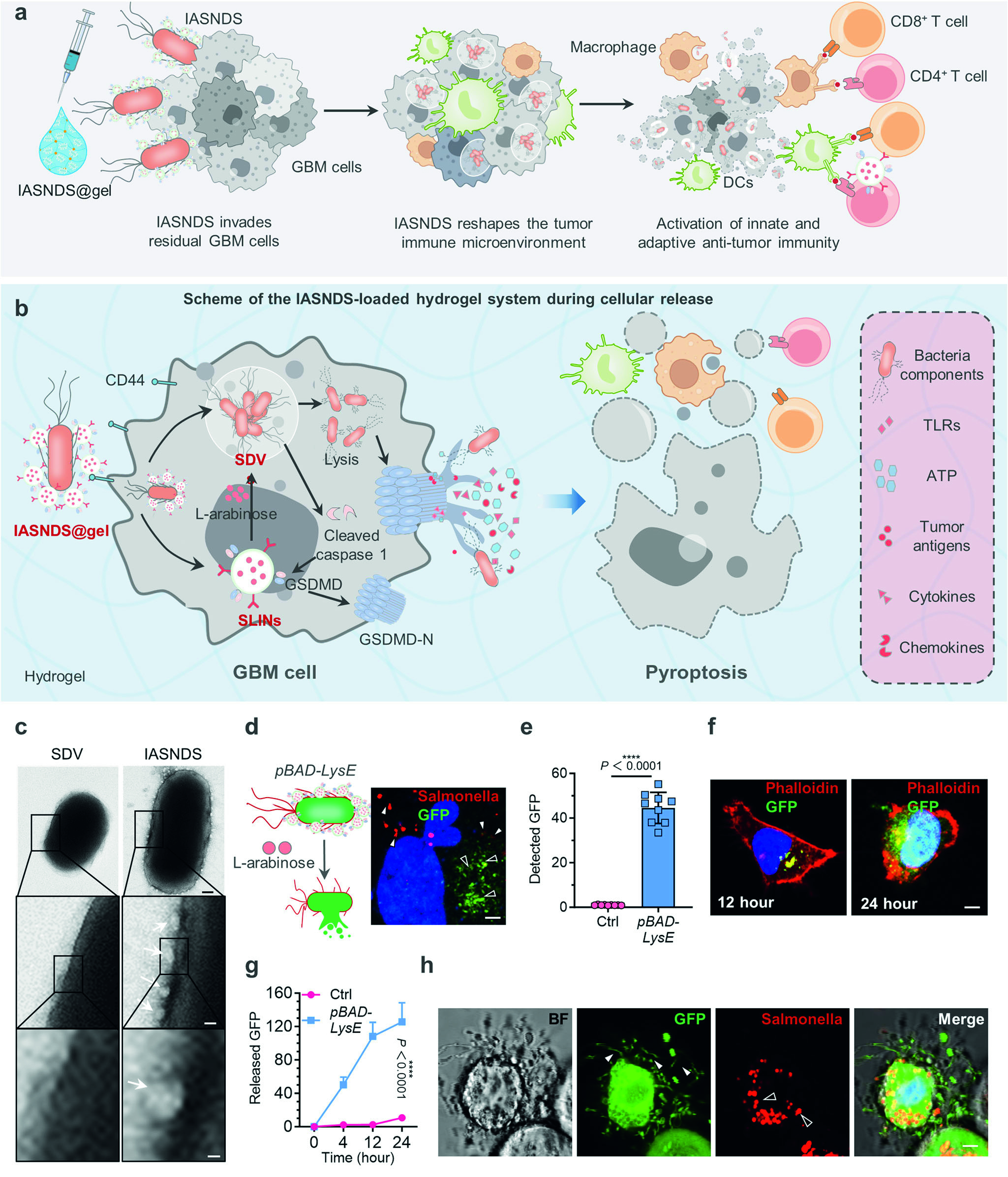

1.細菌療法的設計與構建

本研究中利用基因工程改造沙門氏菌(VNP20009),使其在缺氧環境中表達入侵蛋白A(invA)和溶酶E(LysE),形成免疫刺激載體(SDV)(圖1a)。為了提高療效,利用巨噬細胞衍生的外泌體表面P-selectin與GBM細胞表面高表達的CD44結合潛力,我們實現了對腫瘤細胞的精確活性靶向。此外,研究者設計了沙門氏菌自溶的納米膠囊(SLINs),BASP1將GSDMD錨定在外泌體膜表面,L-arabinose通過電穿孔技術被封裝在GSDMD-EXO中,并將其偶聯到SDV表面(圖1b)。這種設計使得SDV不僅能夠有效侵入腫瘤細胞,還能在低氧條件下自裂解,釋放免疫刺激物質。

在低氧條件下,SDV在GBM細胞中的存活率顯著提高,熒光強度增強,表明其在腫瘤細胞中能夠有效增殖和存活。通過GFP標記的SDV實驗,發現SDV在GBM腫瘤部位聚集顯著(圖1g),且未見在正常腦組織中的擴散。這表明SDV具有良好的靶向性和選擇性,能夠有效避免對正常組織的損傷。

圖1. 免疫刺激性自裂解沙門氏菌納米膠囊輸送系統(IASNDS)

2.遞送系統的開發

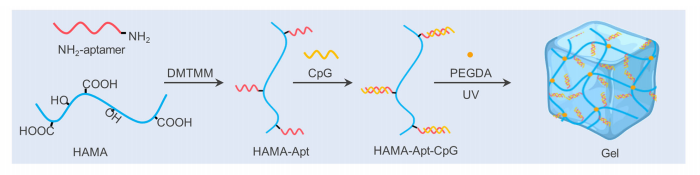

研究者采用ATP響應的水凝膠作為遞送系統,將IASNDS裝載其中(圖1b)。當細胞內發生焦亡時,ATP濃度上升,導致水凝膠中與特定核酸適配體連接的CpG ODN被釋放(圖2)。這些CpG ODN通過Toll樣受體(TLRs)途徑激活先天免疫反應。同時,水凝膠響應腫瘤微環境中的高ATP水平,逐步釋放IASNDS。SDV內的細菌成分釋放后,進一步激活先天免疫并重塑GBM免疫微環境,同時增強吞噬作用和抗原呈遞,從而激活適應性免疫反應(圖3a)。CpG與SDV和SLINs協同作用,顯著增強了抗腫瘤免疫反應。

圖2. ATP反應性水凝膠設計

3.免疫反應的激活

SLINs在GBM細胞中降解釋放GSDMD和L-arabinose,觸發SDV自裂解,進一步激活caspase 1裂解,使GSDMD轉化為孔結構域N端GSDMD,結合GBM細胞膜引發細胞焦亡(圖3b)。焦亡過程中釋放的腫瘤抗原、細胞因子和趨化因子顯著激活了抗腫瘤免疫反應,包括先天免疫和適應性免疫。這種雙重免疫激活機制顯著提高了抗腫瘤療效。

圖3. 免疫反應激活

4.預防腫瘤復發

在同基因GBM小鼠模型中,注射IASNDS的水凝膠有效預防了術后GBM的復發。組織病理學分析顯示,注射組的腫瘤細胞凋亡和壞死顯著增加,免疫細胞浸潤增強。這些結果表明IASNDS不僅能夠有效殺傷殘留的腫瘤細胞,還能持續激活免疫系統,防止腫瘤復發。

圖4. 腔內注射IASNDS@gel抑制術后復發,延長生存期

未來展望

表面錨定策略的細菌療法有望提高膠質母細胞瘤(GBM)免疫治療的療效和安全性。通過免疫刺激水凝膠輸送自裂解沙門氏菌治療系統,激活先天和適應性免疫反應,以預防手術后GBM復發,代表了一種高效廣譜的免疫治療策略。雖然在動物模型中取得了積極結果,但在人類患者中的應用仍需進一步臨床試驗驗證。此外,細菌療法的安全性、長期效果和可能的副作用也需要在未來的研究中深入探討。

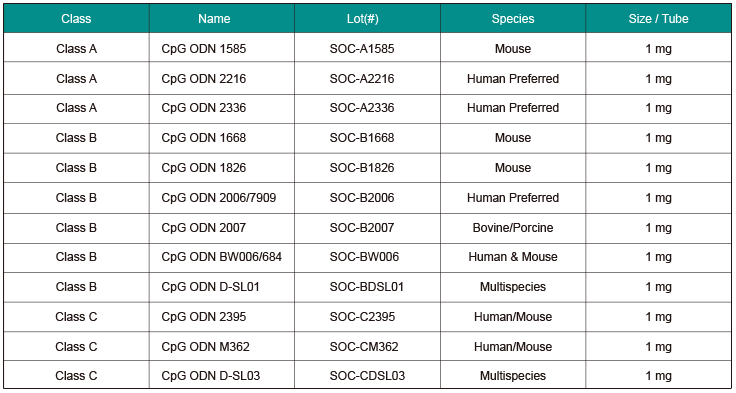

泓迅生物助力科研

泓迅生物提供A,B,C三類的多種屬CpG ODN免疫佐劑現貨,也可定制化合成。

純度>95%

穩定性佳

批次一致性

內毒素水平<5 EU/mg

ReferenceZhang, Yulin, et al. "Stimulation of tumoricidal immunity via bacteriotherapy inhibits glioblastoma relapse." Nature Communications 15.1 (2024): 4241.

| 免責聲明:本文轉載上述內容出于傳遞更多信息之目的,不代表本網的觀點和立場,故本網對其真實性不負責,也不構成任何其他建議;本網站圖片,文字之類版權申明,因為網站可以由注冊用戶自行上傳圖片或文字,本網站無法鑒別所上傳圖片或文字的知識版權,如果侵犯,請及時通知我們,本網站將在第一時間及時刪除。 |